これを書いている4月の上旬。桜の季節はもう終わってしまった。

昼休みに会社の近くをふらふらと歩いたのが、今年のメインの花見の一つだった。散る間際の花が、風に煽られて路地に舞っていたのを覚えている。なんとなく眺めていただけなのに、妙に満ち足りた気分になったのは、桜ならではの力だろう。

一方で、日本酒の世界では、桜の咲くずっと前、3月のはじめから、すでに「春酒」が出回りはじめていた。ピンク色のラベルや、ほんのりと甘やかな香り。冬の間、重めの酒や燗酒に慣れた舌には、春酒のやわらかさが妙にうれしい。

今年飲んだ春酒のなかで、特に気に入ったものがいくつかあるので、ここで紹介してみたいと思う。

目次

【1杯目】宮城 新澤醸造店 「あたごのまつ はるこい」

「料理の素材そのものが持つ力を引き出し、食事をよりおいしく感じさせる酒」

「糖度を低めに設定し、インパクトはないものの、気がつくと2杯3杯と飲み進められる酒」

をモットーに、「究極の食中酒」を目指して酒造りを続ける新澤醸造店。その中の有名ブランド「あたごのまつ」の春酒だ。

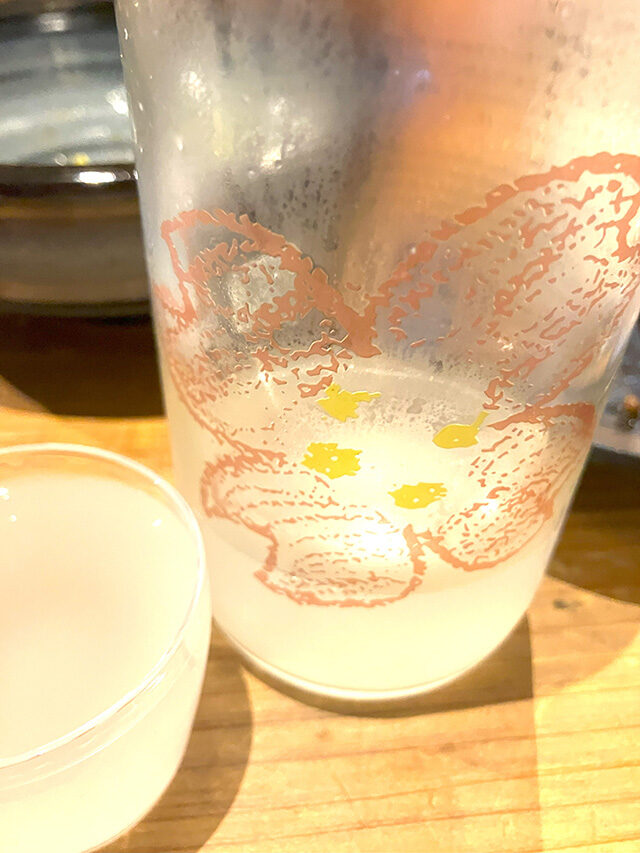

宮城県産の飯米である「ひとめぼれ」を60%まで丁寧に磨き、赤色酵母で仕込まれた活性にごり酒。なんといっても目を引くのは、その色。グラスに注いだ瞬間、まるで桜の花びらを溶かしたような、やさしい桃色がふわっと広がる。

このピンク色は、紅麹などによるものではなく、日本醸造協会が認定した「赤色清酒酵母」によるものだそうだ。デリケートで扱いの難しい酵母らしいが、そのぶん、春の特別感をぎゅっと詰めこんだような酒に仕上がっている。

口に含むと、まずしゅわっとしたガス感が心地よく弾ける。香りは、いちごや桃を思わせる甘酸っぱく華やかな印象。にごり酒らしいまろやかなコクがある一方で、軽やかな酸味が全体を引き締めている。甘さと酸味がバランスよく広がり、やわらかく、長く続く余韻もまた良い。

***

そもそも「春酒」とは何かというと、その名のとおり春の季節限定で造られる日本酒のこと。毎年2月から4月にかけて出荷される、いわば日本酒界の“春の使者”だ。

「春」「桜」「桃」など、春を思わせる言葉が名前に使われることが多く、ラベルもピンク色や桜の花があしらわれた華やかなデザインが多い。見た目からして、もう心が浮き立つ。味わいもその雰囲気にぴったりで、軽快でスウィート、香りも華やかなものが主流だ。

タイプとしては、微発泡やスパークリング、うすにごりやおりがらみといったフレッシュで飲みやすいものが豊富に揃っている。

***

【2杯目】栃木 せんきん 「仙禽 さくら(OHANAMI)」

江戸時代後期から続く歴史ある蔵元で、その名には「仙人に仕える鶴」という美しい意味が込められている。

今の代表が元ソムリエということもあり、ワインの魅力のひとつである「酸」に注目し、日本酒の世界にまだ浸透していなかった柑橘系のような鮮やかな酸味を前面に出した酒質を確立している。

けれど、この蔵の本質は決して派手さだけではない。地元農家と手を取り合っての酒米作りや、仕込み水と同じ水脈で育てた米を使うという「ドメーヌ化」の取り組みなど、極めて真摯で地に足のついた酒造りを愚直に続けている。

そんな仙禽の春酒は、ラベルがかわいい「さくら」

グラスを鼻に近づけるだけで、みずみずしい果実の香りがふわっと広がる。まるで白桃をそのまま手に取ったかのような、鮮やかでジューシーな香り。鮮度の高さが、その香りだけでもはっきりと伝わってくる。

口に含めば、すぐに広がるのは爽やかな酸味。その奥から、うすにごり特有のやわらかな甘みが追いかけてくる。そしてほんのりと感じる苦みが、全体の味をきゅっと引き締めていて、春という季節にぴたりと寄り添うような軽やかさを演出している。

串料理や海鮮など幅広い料理と相性がよく、いわゆる“食中酒”としてのポテンシャルが高いので、この季節の食卓にはもちろん、春らしい外飲み、まさにお花見やピクニックにもピッタリだ。

***

飲みやすい春酒の説明をしたけど、なかにはアルコール度数が17度を超えるような、しっかりとした旨味と甘味を感じさせる一本もあるから面白い。

ざっくり言ってしまえば、ラベルがポップなら味も軽やか、クラシックなデザインなら飲みごたえしっかり……という傾向もある。春らしいピンク色のにごり酒も毎年人気で、開けるだけで気分が一気に春めく。

そんな奥深い、春酒の世界。足を踏み入れると、毎年どれを選ぶか迷うのも、また楽しみのひとつになる。