目次

明治の革命児が生んだ、日本ワインの原点

明治14年(1881年)、日本の洋酒史に一つの転換点が刻まれました。

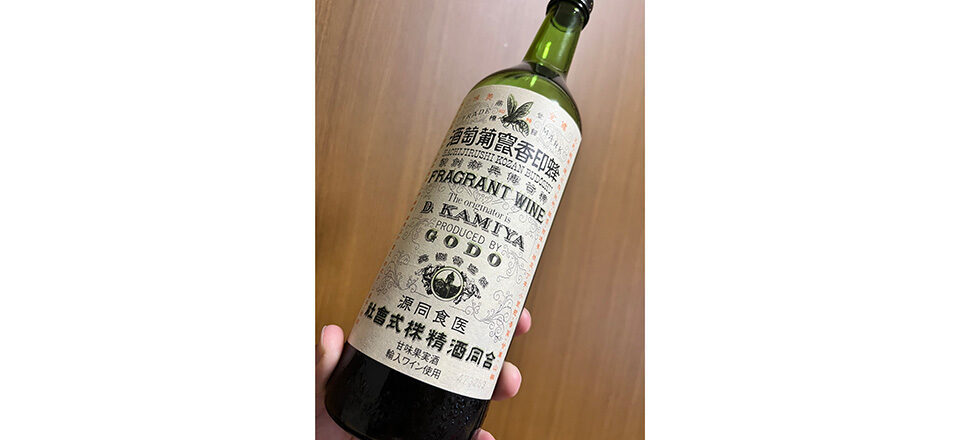

それは『蜂印香竄葡萄酒(はちじるしこうざんぶどうしゅ)』の誕生です。

神谷傳兵衛という一人の青年が、病床で味わった一口のワインから始まった物語は、やがて日本全国を席巻するヒット商品を生み出し、現在の日本ワイン文化の礎を築くことになりました。

この香竄葡萄酒の真の価値は、単なる商業的成功にとどまりません。

それは、明治という激動の時代において、「本物」と「大衆性」を両立させる道を切り開いた、革新的な挑戦だったのです。

命を救った一杯 ~ワインとの運命の出会い~

物語は1873年(明治6年)、17歳の神谷傳兵衛が横浜のフランス人経営洋酒醸造所「フレッレ商会」で働いていた時に始まります。

3年間の修行中、過労で倒れ、医者に見放されるほど衰弱した傳兵衛を見舞ったフランス人雇い主が持参したのは、一瓶の葡萄酒でした。

毎日飲み続けていると次第に元気が出て、病から回復することができたのです。

この体験が、傳兵衛の人生を決定づけました。

ワインの持つ滋養と効能に感動した彼は、「滋養があり、効能のあるこんな酒をもっと普及させたいが、輸入品は高価でとても庶民には手が届かない。いつかきっと自分の手で誰もが口にできるような酒を作ってみたい」と強く思うようになりました。

この時の想いこそが、後の香竄葡萄酒誕生の原動力となったのです。

革新的な発想 ~輸入ワインの「日本化」~

1880年(明治13年)、浅草に「みかはや銘酒店」(後の神谷バー)を開店した傳兵衛は、ワインの普及という夢の実現に向けて動き出しました。

しかし、ここで大きな壁に直面します。

本格ワインは日本人の食生活になじみがなく、そのままでは受け入れられなかったのです。

そこで傳兵衛が考え出したのが、画期的な「改良」でした。

樽詰めの輸入ワインにハチミツや漢方薬を加えて、甘味(かんみ)葡萄酒に改良しました。

この発想は、現代でいう「ローカライゼーション」の先駆けとも言えるでしょう。

単なる輸入に頼るのではなく、日本人の嗜好に合わせて商品を改良する。これは明治時代としては極めて革新的なアプローチでした。

名前に込められた想い ~「蜂印香竄葡萄酒」の由来~

商品名にも傳兵衛の深い想いが込められています。

「蜂印」という名称は、かつて傳兵衛が「Beehive(蜂の巣箱)」というフランス産ブランデーを扱ったことにちなみます。

そして「香竄」については、父兵助の俳句の雅号であり、親のご恩を忘れないためにと、この言葉のなかに「隠しても隠し切れない、豊かなかぐわしい香り(まるで樽のなかの卓越したワインのように)」という意味があることにちなみます。

商品名一つにも、フランスでの修行体験への感謝、父への孝行、そして理想とする酒質への願いが込められているのです。

ー閑話休題ー

明治時代の「電気」という言葉が持つ意味について少し触れておきましょう。

傳兵衛が後に開発する「電気ブラン」もそうですが、当時、「電気」は文明開化の先端で、モダンでまだ珍しいものでした。その頃は目新しい物は「電気○○」などと呼ばれるものが多くありました。

これは現代でいえば「AI○○」や「スマート○○」のような感覚でしょうか。

先進性と革新性を表現する最高の修飾語だったのです。

香竄葡萄酒もまた、そうした「文明開化の象徴」として受け取られていたに違いありません。

味わいの特徴 ~甘美なる和洋折衷~

さて、実際の香竄葡萄酒はどのような味わいだったのでしょうか。

現在でも牛久シャトーで製造されている復刻版を味わうことができますが、その特徴は何といっても『上品な甘さ』にあります。

輸入ワインをベースに、ハチミツの優しい甘さと漢方薬の複雑な香りが絶妙に調和しています。

最初に感じるのは、蜂蜜由来の自然で穏やかな甘み。

これは砂糖の甘さとは全く異なる、深みのある甘さです。

中盤では、ワイン本来の果実味が現れ、葡萄の芳醇な香りが口の中に広がります。

そして後味には、漢方薬による微かな苦みと複雑な香りが残り、単なる甘口ワインとは一線を画した奥深さを感じさせます。

アルコール度数も程よく、現代人が飲んでも十分に美味しく感じられる、完成度の高い商品です。

大成功の陰で ~日本酒業界への波紋~

1900(明治33)年頃には全国で人気商品となりました香竄葡萄酒ですが、その成功は既存の酒造業界に大きな衝撃を与えました。

特に日本酒造りを生業としていた蔵元たちにとって、この「洋酒もどき」の大ヒットは脅威以外の何物でもありませんでした。

伝統 vs 革新の構図

当時の酒造業界では、「日本人は日本酒を飲むべき」という保守的な考えが根強くありました。

香竄葡萄酒のような「西洋かぶれ」の商品が売れることに対して、「日本の酒文化を破壊する」「伝統を軽視している」といった批判の声も上がったといいます。

しかし、傳兵衛の視点は全く異なっていました。

彼にとって重要だったのは「伝統か革新か」ではなく、「庶民が手の届く価格で、美味しく健康に良い酒を提供する」ことだったのです。

既得権益への挑戦

さらに深刻だったのは、流通面での軋轢です。

従来の日本酒流通は、問屋制度に依存した複雑なシステムでした。

ところが傳兵衛は、自らの店舗での直販を基本とし、革新的なマーケティング手法(美人ポスターの活用など)で消費者に直接アプローチしました。

これは既存の流通業者にとって大きな脅威となり、業界全体から反発を買うことになりました。

現代への問いかけ ~「革新」とは何か~

香竄葡萄酒の成功が現代の酒類業界に投げかける問いは重要です。

消費者無視の「純粋性」信仰

現在のワイン業界を見回してみると、「純粋性」や「伝統性」を過度に重視する傾向があります。

「添加物は一切使わない」「伝統製法以外は邪道」といった原理主義的な考えが、時として消費者のニーズから乖離してしまうことがあります。

しかし、傳兵衛の哲学は違いました。

彼にとって「純粋性」よりも重要だったのは、「多くの人に愛され、健康に寄与する商品を作る」ことでした。

イノベーションへの抵抗

現代でも、新しい技術や手法を取り入れようとすると、「伝統を軽視している」「本物ではない」といった批判を受けることがあります。

しかし、香竄葡萄酒の例が示すように、真のイノベーションとは、伝統を完全に否定することではなく、「良いものを残し、改善すべき点は大胆に変える」ことなのです。

業界構造の硬直化

日本の酒類業界は今でも複雑な流通構造と既得権益に守られた部分があります。

新規参入者や革新的なアイデアが排除されがちな現状は、明治時代と本質的には変わっていないのかもしれません。

まとめ ~香竄葡萄酒が示す真の革新とは~

蜂印香竄葡萄酒は、単なる明治時代のヒット商品ではありません。

それは「本物の革新とは何か」を現代に問いかける、貴重な事例なのです。

消費者第一主義の先駆者

傳兵衛の最大の功績は、業界の常識や既得権益に挑戦し、消費者のニーズを最優先に考えた点にあります。

現代のマーケティング理論でいうところの「カスタマーファースト」を、明治時代に実践していたのです。

本質を見極める眼力

「純粋性」と「実用性」、「伝統」と「革新」。一見対立するこれらの概念を巧みに融合させた傳兵衛の手腕は、現代の経営者にとっても学ぶべき点が多いでしょう。

業界への提言

現在の日本酒・ワイン業界に携わる方々には、ぜひ香竄葡萄酒の精神を思い出していただきたい。

「純粋性」や「伝統」を盾に取って革新を拒むのではなく、「どうすれば消費者により良い商品を届けられるか」を第一に考える。それこそが真の職人精神ではないでしょうか。

香竄葡萄酒は今でも味わうことができます。

その一口には、明治という時代の熱気と、一人の革新者の想いが込められているのです。

現代を生きる私たちも、傳兵衛のように「既存の枠を超えて、より良いものを作る」という挑戦の精神を忘れてはいけないのかもしれません。