これを書いている現在は八月末。猛暑続きの中、冷酒を味わっていたところ、はやくも行きつけの店にはひやおろしが入ってきた。本来は秋に飲む酒だが、そもそもこれだけ暑いと夏と秋の境目も分かりづらいので、逆に八月に飲んでもいいのかもしれない。

ということで、「冷酒の夏」と「燗酒の冬」の間、この秋を先取りして、ひやおろしのお酒に注目していきたい。

目次

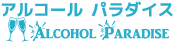

【1杯目】山形 富士酒造 「栄光富士(えいこうふじ) 熟成蔵隠し ひやおろし」

蔵が建つ鶴岡市は昔から物流の拠点として賑わう港町で、酒蔵も多かった。その中でも冨士酒造のお酒は「祝い事の席で飲む良酒」と評判だったとか。

ちなみに、蔵元の加藤家はなんと名将・加藤清正の末裔。加藤清正といえば熊本城を築いた人物で有名なため、地震で損壊した際には熊本県産の米で酒を仕込み、売り上げの一部を寄付したことで有名。

ほんのりとした熟成感がやさしい吟醸香と自然に溶け合い、栄光富士らしい風味に秋めくニュアンスを添える。従来は甘口の印象が強い銘柄だが、こちらはやや辛口寄りで、五百万石らしいさっぱりとした旨みが骨格を形づくる。角のない落ち着いた口当たりで今まさに飲み頃、そして余韻の長さも魅力。秋の幕開けにふさわしい仕上がりだ。

***

本サイトの読者にはご存じの方も多いだろうが、念のため整理しておきたい。

「ひやおろし」は銘柄名ではなく、日本酒の製法や酒の状態を示す呼称である。通常、日本酒は冬に醸して搾ったのち、劣化を防ぐ目的で「火入れ」と呼ばれる加熱処理を二度ほど行う。ひやおろしとは、このうち本来は出荷前に施す二度目の火入れを行わずに卸す酒のことだ。日本酒における「冷や」=常温・非加熱のまま「卸す」ことに由来して、この名が定着したという。

一度目の火入れを終え、夏の間を蔵で静かに寝かせるため、時間の作用でほどよく熟成が進むのが特徴。搾りたての粗さがとれ、味わいに深みが増す――秋ならではの贅沢な日本酒である。

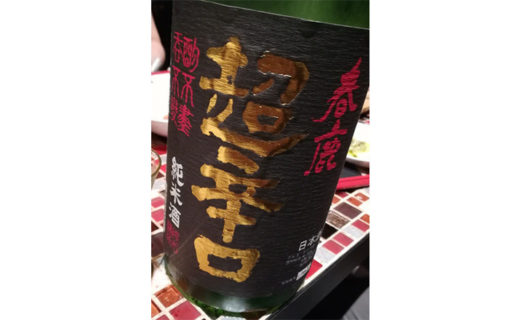

【2杯目】福井 常山酒造 「常山(じょうざん) ひやおろし」

200年を超える歴史を持つ、辛口でキレが良く、すっきりとした飲み心地が特徴の蔵。福井県を旧国名で越前ということから、越前辛口と表現される。

全体的にシャープなキレがあり、ふくよかな香りと透き通る味わいが調和して、軽やかに飲める。口当たりはさらりとしていながら米の旨味がきちんと顔を出し、思わず杯が進む。冷酒でも美味しかったものの、香りのふくらみを楽しむなら常温でも良さそう。

***

ひやおろしを楽しんでいるうちに、燗酒が来るだろう。それを楽しむ頃には今年もあと僅かになっていたりする。早め早めに季節を感じながら、ほろ酔いで店を出る。